白馬村の未来を考えるフォーラム

わたしたちの白馬村と豊かな暮らしのあり方

白馬村は豊かな自然環境に恵まれ、国内外から多くの観光客が訪れ、移住者も含めた多様な人々が暮らしています。

多様な人々が暮らすことは地域に新たな活力をもたらす一方で、地域住民の意識が多様化し、地域への帰属意識や一体感が失われ、時代や社会の変化も相まって地域コミュニティの弱体化が危惧されています。

白馬村の持続可能性を考える上では、地域の財産である自然環境の保全はもちろん、歴史・文化が根付いたコミュニティや村民の暮らし方(ライフスタイル)等も含めて、今後の地域社会のあり方が大きな課題となります。

長野県の総合5か年計画 『しあわせ信州創造プラン3.0~大変革への挑戦 「ゆたかな社会」を実現するために~』 において、「社会的共通資本*」と「学びと自治」が「共通視点」に位置付けられていることも踏まえ、白馬村第6次総合計画の策定及び白馬村自治基本条例(仮)の制定に向けて、自然環境や生活基盤(インフラ)、医療や教育等の制度など、有形・無形の地域の共通財産をどのように位置付けて謳い込むのか、地域住民はどういった役割を担うことが望ましいのか、村民が学び考えるきっかけとするため、次のとおりフォーラムを開催します。

日時:令和7年9月28日(日曜日) 14:00~16:00

会場:白馬村保健福祉ふれあいセンター 2階 学習室

内容

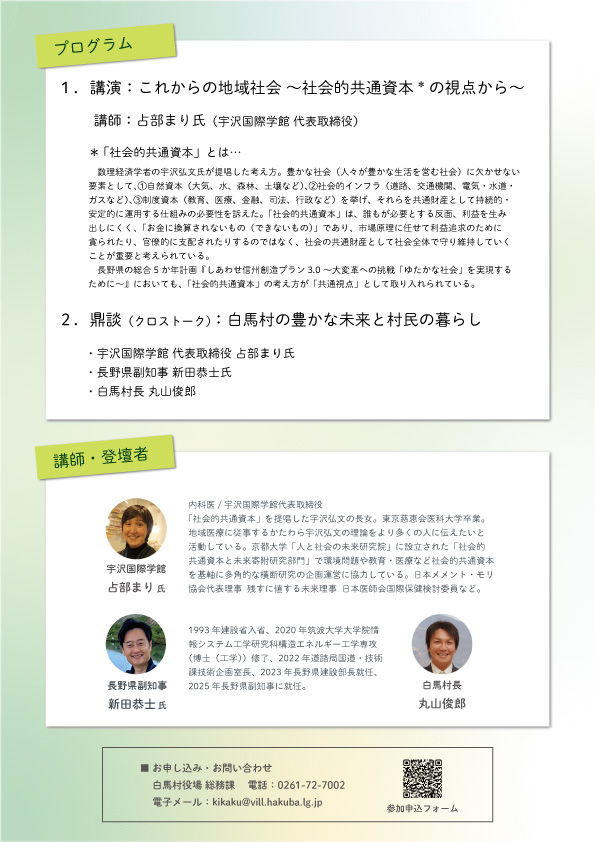

(1) 講演「これからの地域社会~社会的共通資本の視点から~」

講師:宇沢国際学館 代表取締役 占部まり氏

(2) 鼎談「白馬村の豊かな未来と村民の暮らし」

登壇者:宇沢国際学館 代表取締役 占部まり氏、長野県副知事 新田恭士氏、白馬村長 丸山俊郎

※参加無料・要事前申込(ページ下部の申込みフォームからお申し込みください)

*「社会的共通資本」とは...

数理経済学者の宇沢弘文氏が提唱した考え方。

豊かな社会(人々が豊かな生活を営む社会)に欠かせない要素として、

(1)自然資本(大気、水、森林、土壌など)

(2)社会的インフラ(道路、交通機関、電気・水道・ガスなど)

(3)制度資本(教育、医療、金融、司法、行政など)

を挙げ、それらを共通財産として持続的・安定的に運用する仕組みの必要性が訴えられています。

「社会的共通資本」は、誰もが必要とする反面、利益を生み出しにくく、「お金に換算されないもの(できないもの)」であり、市場原理に任せて利益追求のために貪られたり、官僚的に支配されたりするのではなく、社会の共通財産として社会全体で守り維持していくことが重要と考えられています。

講師・登壇者の紹介

占部まり氏

内科医/宇沢国際学館代表取締役

「社会的共通資本」を提唱した宇沢弘文の長女。東京慈恵会医科大学卒業。地域医療に従事するかたわら、宇沢弘文の理論をより多くの人に伝えたいと活動をしている。2022年5月に設立された京都大学「人と社会の未来研究院」において、環境問題や教育・医療など社会的共通資本を基軸に多角的な横断研究の企画運営に協力している。「残すに値する未来」理事。日本医師会国際保健検討委員等。

新田恭士氏

長野県副知事

1993年建設省入省、2020年筑波大学大学院情報システム工学研究科構造エネルギー工学専攻(博士(工学))修了、2022年道路局国道・技術課技術企画室長、2023年長野県建設部長就任、2025年長野県副知事に就任。

参加申込

白馬村の未来を考えるフォーラム「わたしたちの白馬村と豊かな暮らしのあり方」チラシ (PDFファイル: 1.6MB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画政策係

〒399-9393

長野県北安曇郡白馬村大字北城7025

電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001

更新日:2025年09月11日