白馬村の地籍調査について

地籍調査について

国土調査法に基づき統一した精度・手法により行われる「地籍調査」「土地分類調査」「水調査」の3つからなる「国土調査」の中の一つで、白馬村では昭和63年から地区ごとに順次実施しています。

※地籍:人の戸籍のようなもので、土地の地番・地目・面積・所有者・権利関係などを記録したもの

白馬村の地籍調査実施状況

国土交通省地籍調査Webサイト 「地籍調査状況マップ」(外部リンク)

地籍調査とは?

地籍調査とは、一筆(注1)ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の確認と面積の測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に作成することをいいます。

地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」はその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を書き改め、地籍図が登記所備付地図(注2)として備付けられます。

(注1)一筆:土地を数える単位で、登記簿上で区切られた一つの土地を指す

(注2)登記所備付地図:不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備付けられる、国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面

地籍調査の必要性

なぜ地籍調査が必要なのか

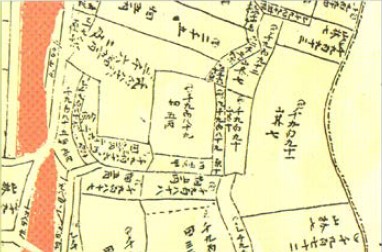

地籍調査前 公図

(地図に準ずる図面)

地籍調査後 地籍図

(14条地図)

地籍調査の効果

1.災害復旧の迅速化

災害等の後でも元の位置が容易に確認でき、迅速な復旧に役立ちます。

2.土地取引の円滑化

正確な土地の状況が、登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに安心して土地取引ができます。

3.公共事業の円滑化

公共事業の計画・設計・用地買収等円滑に実施ができます。

4.土地の境界に係るトラブルの防止

境界が明確になるので、境界紛争等のトラブルを未然に防ぐことにつながります。

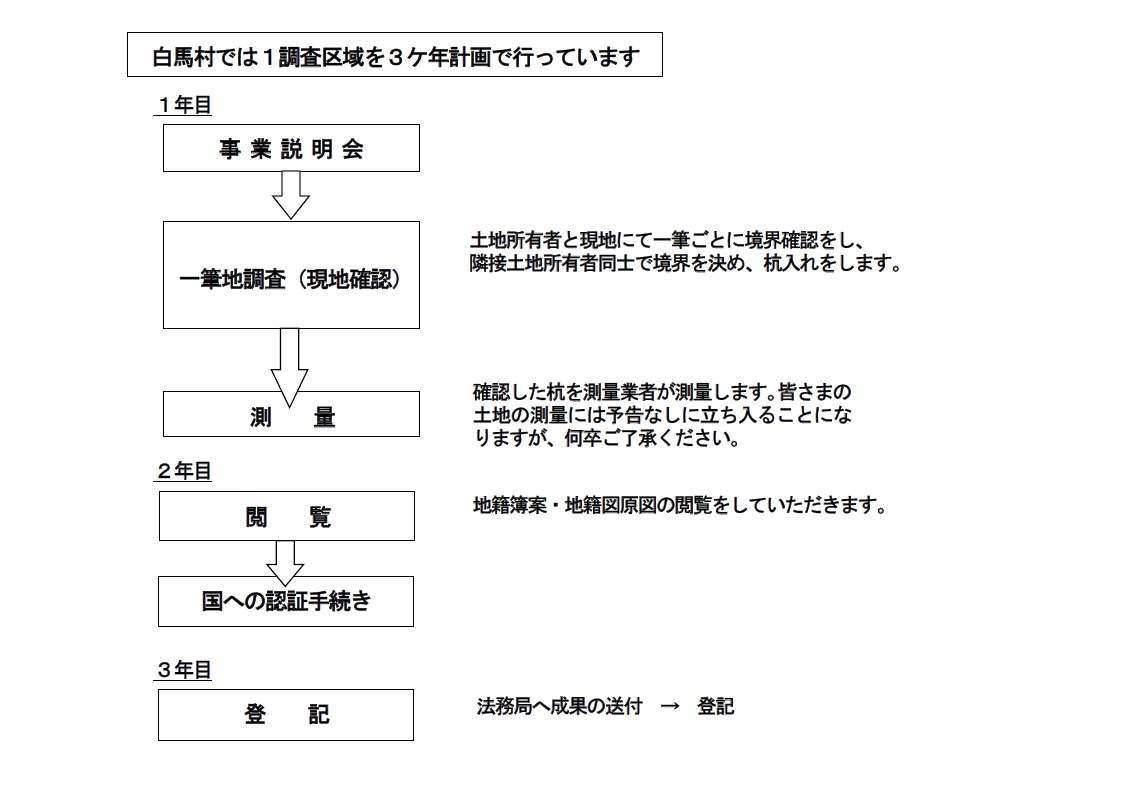

地籍調査の流れと調査の詳細

地籍調査の流れ

※3ヶ年計画としていますが、地震やその他の要因により登記が3年目以降になる可能性がありますので、おおむねの目安として参考にしてください。

一筆地調査の詳細

土地を一筆毎現地確認する作業(一筆地調査)を行います。公図と照らし合わせ、一筆毎の土地について「所有者」「地番」「地目」「境界」の確認を土地所有者と村職員の両者で、その土地に関するすべての境界を現地にて確認します。(地積測量図などがあれば、持参してください。)

隣接地権者同士の立会・同意のもとで境界を決めてください。村で新しく境界を決めることではありません。

立会いの日程については後日皆様に連絡いたしますので、必ず出席してください。

遠隔地にお住いの方やどうしても都合のつかない方は、代理の方に立会い等の権利を委任し立会いをしていただくこともできます。(委任の方法その他具体的な方法は国土調査係までお問い合わせください)

立会いいただけない場合は筆界未定となり、面積も算出できませんのでご了承ください。

地積調査で村が行える手続き

この調査で村が行える手続きは次のとおりです。希望者は立会いの時にお申し出ください。

- 土地の分筆・合筆(条件が合った場合)

- 地目の変更(農地は農業委員会と協議)

所有者の皆さんに行っていただくこと(村ではできないこと)は次のとおりです。

- 土地所有権の移転(土地の交換を含む)

- 抵当権等の権利の抹消手続き

- 民地同士の境界(民民界)の復元・境立て

地籍調査は土地に関する全ての事を処理・修正できると思われがちですが、相続登記等権利に関する事項については一切できません。

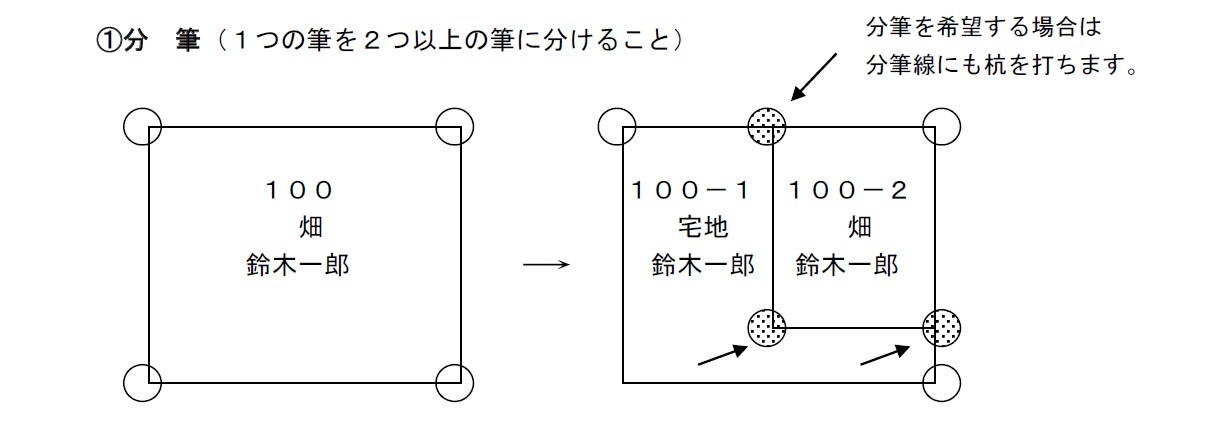

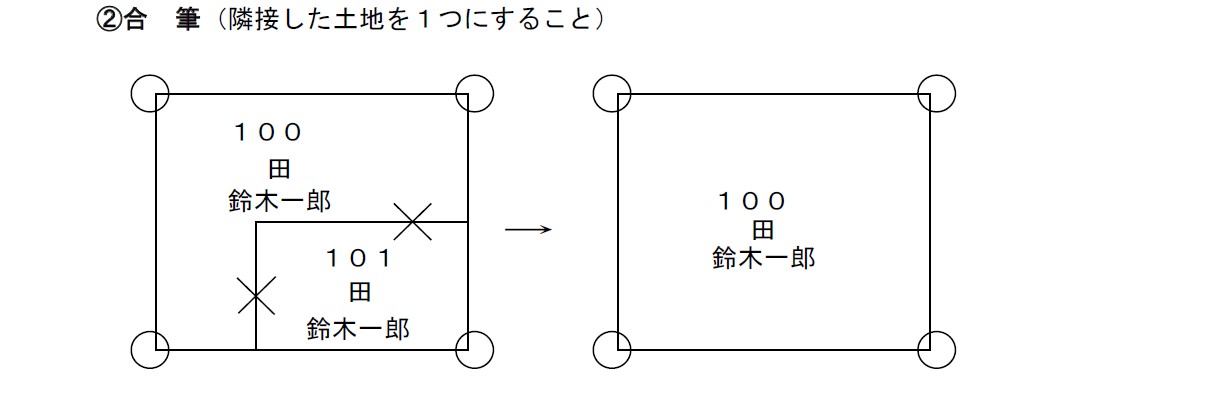

分筆・合筆について

分筆する場合の条件

- 地目が異なる場合

- 石垣や土手等で、大きな段差がある場合

- 地役権の設定がないこと

※現況で農地が宅地等になっている場合は農業委員会への申請が必要になります。

合筆に必要な条件(合筆するところは杭不要)

- 所有者が同一であること

- 地目が同一であること

- 小字が同一であること

- 土地が隣接していること

- 抵当権などの権利設定がない、あるいは同一の権利設定

- 地役権などの設定がないこと

以上の条件がすべて満たせる筆同士が合筆できます。

私的な売買や譲渡などで登記が未了なもの、交換した土地でも所有権の変わっていない土地などがありましたら、ただちに手続きをしてください。合筆することができなくなります。

不存在の処理

地番があるにもかかわらず、土地が確認できない(土地がない)場合の処理で、最初から存在しない土地が、誤って登記されていた場合には、土地所有者の同意を得たうえで、不存在として処理します。該当土地の登記簿は閉鎖されます。

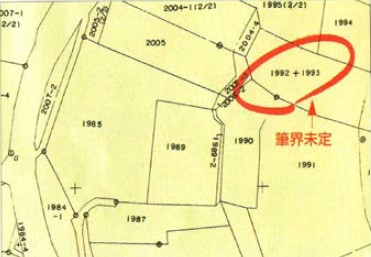

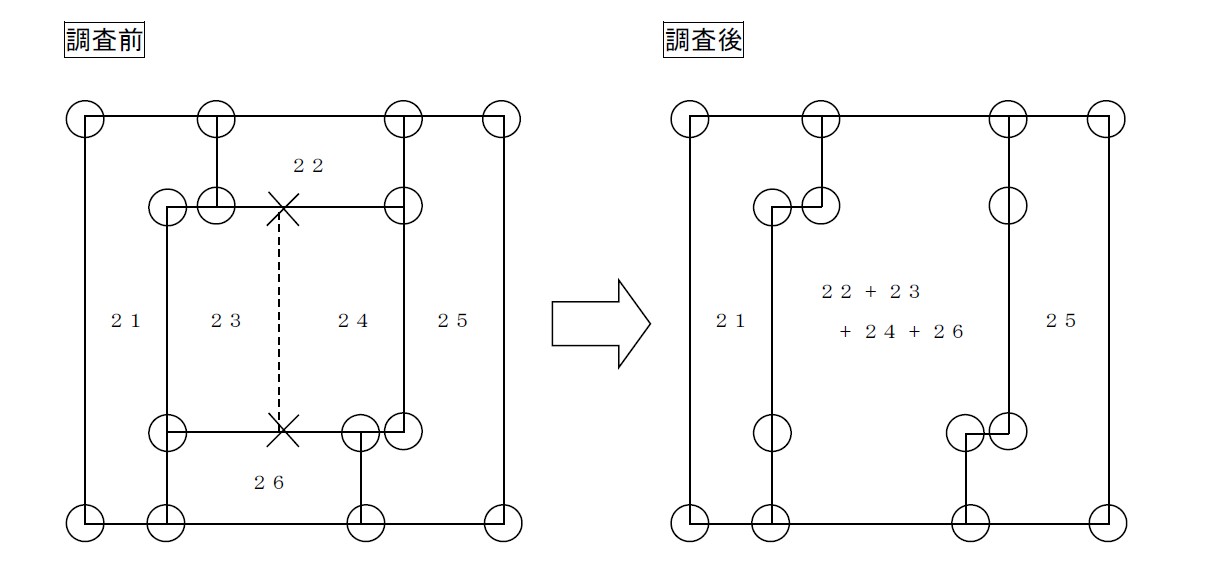

筆界未定

調査の期間中に、隣接する土地の境界が決まらなかった場合には、境界の確認及び測量ができませんので、土地の境界は確定できません。この場合は筆界未定という処理を行います。

(例)23と24の境界が決まらない場合(決定杭=〇 未定杭=×)

図中に2点ある×点が決まらなかったため、隣接22と26についても決まっていない点があることになるため、筆界未定として調査を行うことになります。

この処理をした場合、その土地に隣接するすべての土地について境界が決まらないうえ、面積も算出できません。そのため法務局へ登記する新しい図面は境界の決まっていない状態で登記されます。

地籍調査での登記後に筆界未定を解消するには、当事者間において新たに境界線を決めるだけでなく、法務局への申請手続きを行う必要があります。この際の測量から登記に至る全ての費用が当事者負担となります。

いかなる場合でも地籍調査での登記が完了しますと、再調査は行いませんので、調査期間内に境界を決定していただくようお願いします。

成果の確認・閲覧

調査範囲全ての調査・測量が終わると、地籍簿と地籍図の案が作成されます。

その成果に誤りがないかを確認していただく閲覧を行います。期間は20日間で、調査後の成果に誤り等があった場合には、この期間に申し出てください。

閲覧を行う場合は皆様にご通知申し上げます。

また、都合の悪い方や遠隔地にお住いの方は郵送による閲覧も可能ですので、閲覧の通知が届きましたら白馬村役場農政課国土調査係までご連絡ください。

閲覧時に十分に確認しないため、後々に境界紛争や自費での修正登記をするケースがあります。結線に誤りはないか、位置・形はおかしくないか、地番や地目が訂正されているか等をよく確認してください。

↑杭ごとに番号がついたプレートが打ち込まれていますので、閲覧を頂く時の参考にしてください。

その他

地籍調査で村が行える手続き

この調査で村が行える手続きは次のとおりです。希望者は立会いの時にお申し出ください。

・土地の分筆・合筆(条件が合った場合)

・地目の変更(農地は農業委員会と協議)

所有者の皆さんに行っていただくこと(村ではできないこと)は以下のとおりです。

・土地所有権の移転(土地の交換を含む)

・抵当権等の権利の抹消手続き

・民地同士の境界(民民界)の復元・境立て

地籍調査は土地に関する全ての事を処理・修正できると思われがちですが、相続登記等権利に関する事項については、一切できません。

筆界未定になった場合

調査の期間中に隣接する土地の境界が決まらなかった場合には、境界の確認及び測量ができませんので、土地の境界は確定できません。この場合は筆界未定という処理を行い、法務局へ登記する新しい図面は境界の決まっていない状態で登記されます。

地籍調査での登記後に筆界未定を解消するには、当事者間において新たに境界線を決めるだけでなく、法務局への申請手続きを行う必要があります。この際の測量から登記に至る全ての費用が当事者負担となります。

いかなる場合でも地籍調査での登記が完了しますと、再調査は行いませんので、調査期間内に境界を決定していただくようお願いします。

Q&A

Q1.土地交換をして土地を使っている

A1.土地交換をしている場合は交換登記を行っていただくのが最良であります。また、当人同士で委任状を提出し合い、この調査に関する権利を委任し合うこともできます。いろいろなケースが想定されますので、国土調査係までご相談ください。

Q2.隣接者との折り合いがつかず境界が決まらない。

A2.お隣とついつい話が合わず境界が決められなかった、そんなときは日を改めてもう一度立ち会ってみることをおすすめします。思わず感情的になってしまった、なんてこともよくあることです。どうしても決まらない場合は、地籍調査推進委員のみなさん(区長・伍長等)もいらっしゃいますので、間に入ってもらって決めていくように考えていきましょう。なお、村は測量等をして境界を決めたりすることはできません。必ず隣接者同士話し合いのうえ両者が納得いく場所で境界を決定してください。

Q3.測量したら登記簿の面積より少ない/多い 公図の形や長さが現地と合わない。

A3.地籍調査は、明治期の稚拙な技術で作られた登記簿や公図を修正する目的も持った事業です。よって現代の正確な技術で測量を実施すると、当時の面積と狂いを生じることは当然ありえます。地積更正等を実施している場合でも、若干の測量誤差が生じます。また公図の形は現地に完全に合致するものではありません。「公図はおおむねの位置と形を表すもの」程度の認識で良いかと思います。

更新日:2025年09月08日